计算机技术的不断发展,CPU作为计算机的核心部件,其性能的好坏直接决定了计算机整体的运算速度和处理能力。创建一个CPU内核是一项复杂而精细的工程,不仅需要深厚的专业知识,还需遵循一系列严谨的开发步骤。本文将从基础知识入手,逐步介绍创建CPU内核的详细步骤,并对可能遇到的问题提供指导。

1.CPU内核基础知识

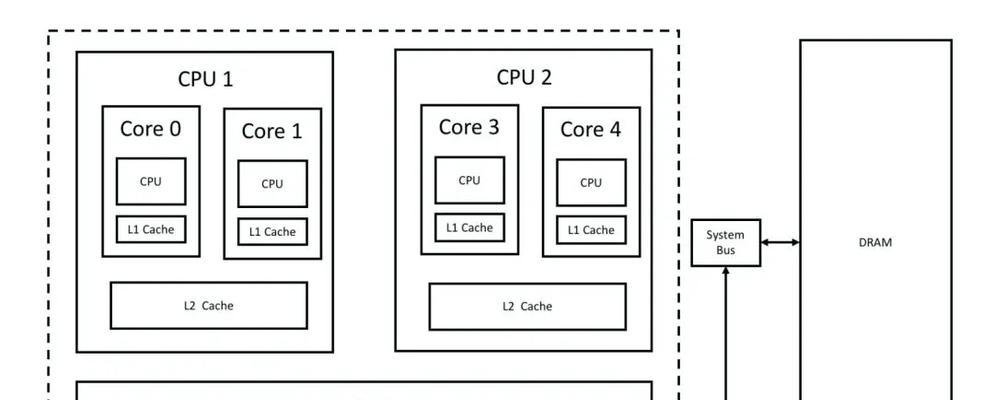

CPU内核是中央处理单元的核心组成部分,包含了指令集、缓存、执行单元等重要功能模块。了解CPU内核设计和实现,需要掌握以下几个方面的基础知识:

数字逻辑设计:CPU内核设计离不开数字逻辑的基础知识,包括逻辑门、触发器、寄存器等概念。

微架构:这是CPU设计的核心部分,包括流水线、分支预测、执行单元设计等。

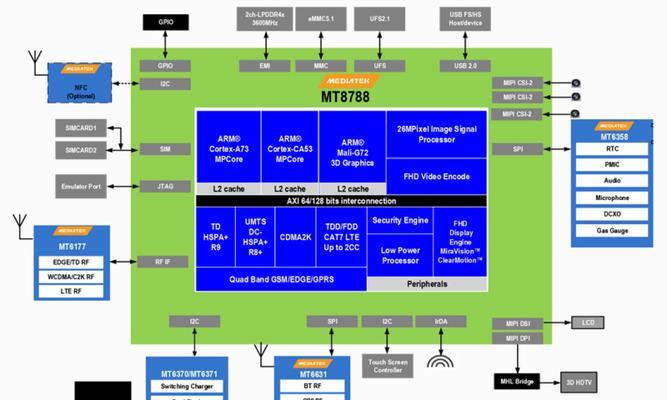

指令集架构:理解不同类型的指令集架构,如x86,ARM等,对于设计CPU内核至关重要。

半导体物理与制造工艺:了解芯片制造过程中的物理原理和工艺技术。

编程与算法:掌握低级编程语言,如汇编语言,对理解CPU执行代码至关重要。

系统级知识:熟悉计算机系统的其他组件,如内存、输入输出设备,有助于整体架构设计。

2.创建CPU内核的步骤

步骤一:需求分析与规划

创建CPU内核的第一步是进行需求分析。这包括确定内核的指令集、性能指标、功耗、成本预算以及目标市场定位。基于这些需求,制定详细的技术规范和设计文档。

步骤二:设计阶段

2.1微架构设计

在微架构层面,设计者需要规划CPU的执行单元、数据路径、控制单元、寄存器和缓存等组件。这一步骤通常包括:

流水线设计:确定流水线的级数、各阶段的工作任务。

分支预测策略:设计有效的分支预测算法,以减少流水线的冲突。

执行单元的并行性:设计多发射、超标量等高级特性。

2.2指令集架构选择

根据需求选择合适的指令集架构,或者是基于已有指令集进行扩展和定制。

2.3编码与验证

设计完成后,开始进行编码工作,这通常涉及到硬件描述语言(HDL),如VHDL或Verilog的使用。编码完成后,需要进行功能仿真和验证,以确保设计的正确性。

步骤三:物理设计与优化

在电路布局和连线完成后,需要进行时序分析和优化,确保CPU内核能够在目标频率下稳定运行。这一阶段可能需要反复迭代设计。

步骤四:制造与测试

设计完成后,与芯片制造厂合作,将设计转化为实际的硬件产品。制造出的芯片需要经过严格的测试,包括功能测试、稳定性测试和性能测试。

步骤五:软件支持与优化

软件工程师需要编写或调整编译器,为新CPU内核优化操作系统和应用程序代码,确保其能在新架构上高效运行。

3.常见问题与实用技巧

在CPU内核的创建过程中,设计者可能会遇到多种挑战,比如如何平衡性能与功耗、如何处理数据竞争和依赖等问题。解决这些问题需要深入分析具体的技术细节,并且可能需要创新的设计方案。

实用技巧包括:采用模块化设计,便于管理和升级;定期进行代码审查和团队协作,以提高设计质量;利用仿真工具进行预测试,减少实际制造的风险。

4.结语

创建CPU内核是一项需要跨学科知识、团队协作和技术创新的工作。从需求分析到物理设计,每一步都要求设计者具有高度的专业性和细致的工作态度。随着技术的发展和市场的变化,CPU内核设计将继续面临新的挑战和机遇。通过不断学习和实践,我们可以期待未来的处理器以更高效、更智能的方式推动计算机技术的进步。

在探索CPU内核的创建过程中,深入理解和掌握所需的基础知识,遵循严谨的设计流程,将有助于我们更好地把握这一复杂工程的每个细节。希望本文对您了解如何创建CPU内核有所启发,并为您的学习之路提供指导。